今年糧食安全宣傳周期間,10月14日,最高人民法院發佈了最高法知識產權法庭近日對兩起涉及蝴蝶蘭品種的侵害植物新品種權糾紛上訴案件裁判結果。兩案確立的裁判,為“研發週期長、檢測條件有限”的育種成果提供了有效保護,解除了育種主體“不敢創新、不願維權”的核心顧慮,通過“個案裁判”啟動“種業創新”的底層動力,向育種行業釋放了創新者受保護、侵權者必追責的強烈信號,促進更多企業、更多資源投入到“卡脖子”品種、特色品種的研發中,進一步促進種業創新發展。

這兩起典型案例分別為“钜寶紫水晶”蝴蝶蘭品種侵權案和“繽紛雪玉”蝴蝶蘭品種侵權案。該兩案終審判決均認定被訴侵權人未經品種權人許可,生產、繁殖、銷售涉案蝴蝶蘭繁殖材料,構成侵權,依法承擔停止侵害和賠償損失的民事責任。該兩案二審判決明確指出,被訴侵權品種與授權品種是否具有同一性的判斷,既是事實問題,又是法律問題,既要尊重科學的判斷標準,又要正確適用證明評價和舉證責任轉移規則,綜合考慮在案全部證據及其證明力。

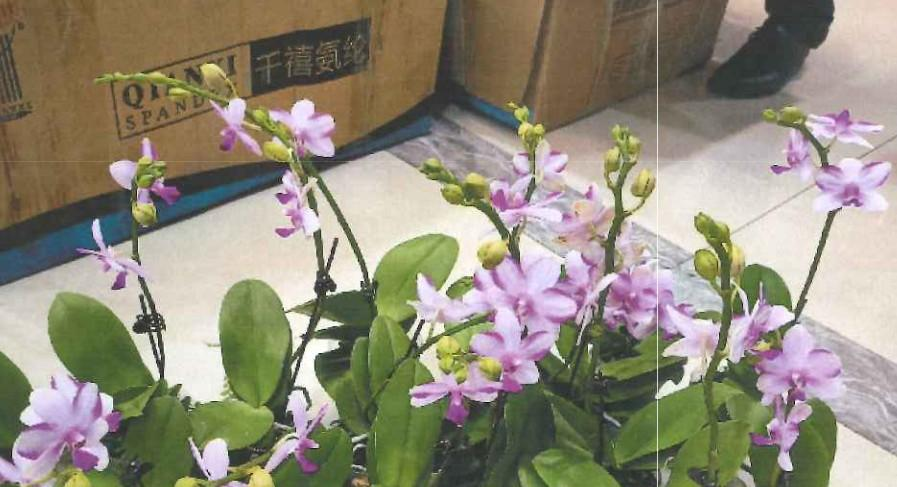

“矩某紫水晶”花瓣特徵及植株整體性狀

“矩某紫水晶”花瓣特徵及植株整體性狀

“矩某紫水晶”花瓣特徵及植株整體性狀

在“钜寶紫水晶”蝴蝶蘭品種侵權案中,钜某公司是台商投資企業,對“钜寶紫水晶”植物新品種享有獨佔實施權。钜某公司法定代表人黃某某是“钜寶紫水晶”的品種權人,也是我國臺灣地區蘭花育種專家。钜某公司起訴稱,其發現創某公司生產、繁殖、銷售“钜寶紫水晶”的繁殖材料,遂從創某公司處購買了名為“紫水晶”被訴侵權繁殖材料。經檢驗,被訴侵權繁殖材料與钜某公司的“钜寶紫水晶”為極近似品種或相同品種。钜某公司認為創某公司侵害了其權利,應承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。

一審法院認為,被訴侵權品種與涉案授權品種均為蝴蝶蘭,被訴侵權品種所使用的名稱為“紫水晶”,與授權品種名稱“钜寶紫水晶”近似。同時,钜某公司也提交了其自行委託檢測的檢驗報告,對被訴侵權品種與涉案授權品種的同一性進行了初步舉證。綜合分析,被訴侵權的“紫水晶”蝴蝶蘭植株為授權品種“钜寶紫水晶”的可能性較大,達到了高度蓋然性的證明標準,故推定被訴侵權的“紫水晶”蝴蝶蘭植株屬於涉案授權品種“钜寶紫水晶”的繁殖材料,判令創某公司承擔停止侵害、賠償12萬元的民事責任。

創某公司不服一審判決,提起上訴。其上訴理由是:钜某公司單方委託鑒定,對照樣品系钜某公司自行寄送,未採用農業農村部保存的標準樣品,且未提供樣品來源合法性證明,涉案檢驗報告證明力不足,一審證據存在重大瑕疵。同時主張其不存在生產、繁殖行為,一審判賠數額過高。

“矩某紫水晶”花瓣特徵及植株整體性狀

被訴侵權品種的花瓣特徵及植株整體性狀

被訴侵權品種的花瓣特徵及植株整體性狀

最高法二審經審理後認為,因並無農業農村部保存的“钜寶紫水晶”標準樣品,該案缺乏有效證據證明涉案檢測報告使用的對照樣品系授權品種“钜寶紫水晶”的繁殖材料,故該報告尚不足以單獨證明被訴侵權品種與授權品種具有同一性。該案中,創某公司使用“紫水晶”名稱銷售侵權產品,所使用的品種名稱系“钜寶紫水晶”的核心識別要素,與授權品種名稱相似,且創某公司未能提供證據證明其所銷售蝴蝶蘭命名為“紫水晶”的合理依據,根據“一品一名”的植物新品種命名規則,被訴侵權品種系授權品種“钜寶紫水晶”的可能性較大。而且,經二審合議庭比對“钜寶紫水晶”DUS測試報告和涉案公證書中的被訴侵權植株照片,被訴侵權植株和授權品種在主要性狀方面具有高度相似性。涉案檢測報告雖系權利人自行委託檢測,但也可以用於進一步佐證被訴侵權“紫水晶”與“钜寶紫水晶”系同一品種的可能性。綜合來看,本案在案證據能夠證明被訴“紫水晶”蝴蝶蘭植株與“钜寶紫水晶”蝴蝶蘭品種系同一品種的事實具有高度可能性,在創某公司未能提交育種來源等反駁證據的情況下,可以認定被訴侵權品種與授權品種具有同一性。在此基礎上,二審法院判決駁回創某公司上訴,維持一審判決。

同時,“钜寶紫水晶”品種侵權案的審理也傳遞了人民法院依法平等保護台資企業合法權益的鮮明司法導向。

在“繽紛雪玉”蝴蝶蘭品種侵權案中,最高法依據同樣的綜合評判規則,認為被訴侵權“雪玉”植株使用了授權品種“繽紛雪玉”名稱的核心識別要素,被訴侵權植株的主要表型特徵與授權品種“繽紛雪玉”相比具有高度相似性,且被訴侵權的百某公司未提交有效反證,綜合判定本案亦達到民事訴訟的高度可能性證明標準,可以認定被訴侵權植株系授權品種“繽紛雪玉”的繁殖材料。二審亦維持一審判決,即百某公司應承擔停止侵害、賠償繽某公司經濟損失及維權合理開支共計15萬元等民事責任。

據介紹,該兩案立足觀賞花卉(蝴蝶蘭)無性繁殖品種保護的行業特性與實踐難點,針對植物新品種鑒定中常見的“無性繁殖品種標準樣品缺失”“分子檢測方法適用爭議”等痛點,未完全依賴檢驗報告,而是建立“名稱核心要素相同+主要性狀高度相似+檢測報告等其他相關證據+缺少反駁證據”的同一性綜合認定框架,有效解決植物新品種糾紛案件的事實認定難題。該案判決將授權品種名稱中“發揮核心識別功能的要素”納入同一性判斷,明確品種名稱具有市場區分功能時可作為同一性推定的重要依據;同時結合植物性狀比對,強調非專業檢測場景下,主要性狀高度吻合可進一步佐證同一性。此種認定邏輯既避免了“檢測報告存疑則無法定案”的機械司法,也防止了“僅憑名稱即認定侵權”的主觀臆斷,尤其適用於觀賞花卉等“標準樣品留存少、分子檢測方法未完全適配、植物特徵特性的可視性較強”的品種,為類似案件提供了可參考的事實認定路徑,有效解決了實踐中權利人面臨的“分子檢測難、侵權認定難”的困境。(張昊)